|

| Andreas Feininger, Bat Flight, 1952 |

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Sonhos numa noite de Verão 27

quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

Simulacros e simulações (7)

terça-feira, 29 de dezembro de 2020

A Garrafa Vazia 36

segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Nocturnos 44

|

| Carl Eduard Ferdinand Blechen, Landschaft im Winter bei Mondschein, ca. 1836 |

domingo, 27 de dezembro de 2020

Meditações Taoistas (26)

|

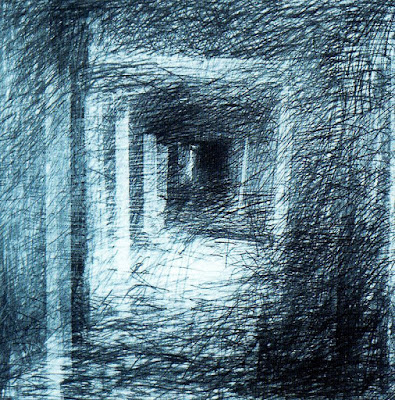

| Miquel Barceló, Chemin de Lumières, 1986 |

[A via] é o tesouro dos homens bons

E o refúgio dos que não são bons.

Lao Tse, Tao Te King, LXII

Um tesouro ou um refúgio? Quem é o que de si mesmo poderá dizer que não precisa de refúgio, pois nele tem império a bondade? O que procura a via busca-a para se resguardar. A vida traz consigo perigos e ameaças constantes, mas ainda maiores são os riscos e prenúncios obscuros que no coração fazem casa e daí podem, sem aviso, como um rio impetuoso sob o efeito da enxurrada, transbordar para o mundo. O que entra no jardim onde os caminhos se bifurcam e, a cada instante, se vê obrigado a escolher a rota, esse fá-lo como refugiado, aquele para quem o seu tribunal íntimo decretou o exílio. Perdeu a pátria do hábito e deixou as paisagens familiares onde conduzia, entre esperanças e sobressaltos, a vida, sem que desta encontrasse sentido que lhe matasse a terrível sede e finalidade que saciasse a grande fome que o consumia.

A via é o refúgio dos desabrigados, pois é um abrigo exposto ao devir, ao puro acontecer que nasce de cada passo com que o viandante se adentra na vereda. Um caminho não é mais que um caminho, nele não há princípio nem fim, não liga um lugar de onde se parte a outro onde se chega. Aquele que caminha já caminhava antes de encontrar a via, e dentro dela não descobre para onde se dirigir, pois ela não leva a não ser ao sítio onde se está. Não há nem ali nem acolá para o refugiado que, de pés nus, escolhe sem escolher a senda que cada bifurcação lhe propõe. Fá-lo sem pensar, embora nunca deixe de pensar. Fá-lo sem querer, mas nunca a vontade o abandona. Fá-lo sem sentir, todavia o sentimento está presente em si. O refugiado amadurece ao caminhar e a sua falta de bondade é a dádiva que entrega ao espírito que o conduz a cada passo.

Um dia, sem que disse tenha consciência, descobre que, apesar de desabrigado e sujeito à intempérie, o refúgio é um tesouro e que, onde quer que esteja, não há outra riqueza senão essa, a de seguir intrépido a via que, subitamente, se lhe abre, enquanto esquece os hábitos e perde as paisagens familiares. Desaprende, sílaba a sílaba, a língua que herdou para que, a cada passo, invente uma nova e mais precisa para dizer o mundo aqui e agora. Não há homens bons a não ser aqueles que, temerosos da sua maldade, se refugiam nessa via sem destino, nesse caminho que leva a lado nenhum. Exilados e pobres, enriquecem subitamente, não porque tenham descoberto um tesouro, mas porque já não sabem distinguir entre a pobreza e a riqueza, entre o tesouro da virtude e o refúgio do vício.

sábado, 26 de dezembro de 2020

G. K. Chesterton, O Homem Que Era Quinta-Feira

Publicado em 1908, quinze anos antes da conversão de Gilbert

Keith Chesterton (1874-1936) ao catolicismo, O Homem Que era Quinta-Feira

pode ser lido como um momento dessa caminhada que levará o autor ao seu destino,

um tempo de interrogação sobre o mundo, o modo como os homens o interpretam e a

própria arte. Uma pequena e desconcertante narrativa esconde uma complexidade

tal que a obra dificilmente se pode classificar num dos géneros habituais do

romance. Um thriller metafísico, uma novela policial, um romance

surrealista, uma distopia? Será mais fácil dizer o que ele não é. Não é um

romance realista ou naturalista, muito menos uma obra de um romantismo fora de

estação. A partir daí, a sua classificação torna-se disputada e, muito

provavelmente, inútil. É um exercício prodigioso de imaginação e de uso do

paradoxo, uma discussão sobre arte, política, identidade e metafísica, caso

esta seja entendida como uma preocupação com a distinção entre a realidade e a

aparência. Mais do que tudo isso é a ficção de uma ficção. O título original –

não os da generalidade das traduções, que omitem uma parte essencial – dá uma

pista. The Man Who Was Thursday: A Nightmare. O carácter onírico da obra

é fundamental para a sua compreensão, pois o desfecho é como um acordar, uma

revelação da realidade que não será tão negra quanto o pesadelo se propunha

sublinhar.

A narrativa começa num subúrbio de Londres, na era Eduardina, com uma bizarra discussão sobre a natureza da poesia e, por extensão, da arte em geral. Dois homens, Lucien Gregory e Gabriel Syme, divergem sobre o assunto. Essa divergência não é meramente estética, mas o resultado de uma visão do mundo e de personalidades distintas. O que está em jogo é a velha distinção mítica entre caos e ordem. Para Gregory a arte é a abolição de todas as convenções, a destruição da ordem e de todas as hierarquias e poderes do mundo. Para Syme a arte é beleza, ordem, organização. Para um, a obra de arte reside na revolta e toda a revolta, onde se incluem os ataques terroristas, é uma obra de arte. Para outro, a arte é a busca da harmonia, o contrário da revolta. Esta discussão sobre a natureza da obra de arte é o prelúdio para entrar no mundo obscuro da política. Lucien Gregory é um anarquista, daqueles que contestam qualquer tipo de poder, não pelo mal efectivo que possa fazer, mas por ser um poder e um princípio de ordem. Pelo contrário, Gabriel Syme é um adepto da ordem que se tornou polícia para combater a ameaça que o anarquismo representa. Estrategicamente, Syme diz não acreditar que um poeta seja um anarquista e que Gregory na verdade diz-se anarquista, mas não o é. Este decide então mostrar que o que diz ser corresponde ao que efectivamente é e convida o interlocutor para uma importante reunião de uma organização anarquista internacional, onde iria ser eleito um membro para o lugar vago do comité central dessa organização, cuja finalidade seria a de espalhar o terror e combater a ordem. Gregory sonha ser o vencedor da eleição.

A partir do momento em que a narrativa se centra na reunião a discussão sobre a arte desaparece e o papel de Lucien Gregory praticamente se apaga. Syme faz perante o auditório de militantes um discurso com um pendor anarquista muito mais convincente do que Gregory e acaba por ser ele, o polícia secreto disfarçado, que se torna membro do comité central, com o nome de Quinta-Feira. Todos os membros desse comité possuem como nome clandestino o de um dia da semana, sendo Domingo o chefe do grupo anarquista. Em Paris, a organização prepara-se para levar a cabo um atentado para matar o Czar da Rússia e o Presidente da República de França. Daqui em diante, o romance torna-se num jogo de equívocos e paradoxos, em que tudo o que parece uma coisa revela ser outra completamente diferente e, por norma, de sinal oposto. Syme descobre que, ao lutar contra os seus camaradas do comité central, está a lutar contra polícias infiltrados. Todo o comité central da organização anarquista é composto por polícias que foram infiltrados para combater o anarquismo, o terror e a desordem que ameaça os estados. Na verdade, as aparências escondem a verdadeira realidade. A única personagem que resiste a esse desvelamento é Domingo, o qual na verdade não é conhecido por nenhum dos outros membros e que aparente ter poderes terríveis, como se ele fosse uma simbolização do Deus irado do Antigo Testamento e do Deus amoroso do Novo Testamento. As identidades são todas falsas ou incompreensíveis. Apenas o infeliz poeta anarquista é aquilo que diz ser.

A natureza intrincada do romance e a lógica que paulatinamente vai deslizando para a alogicidade onírica conduzem a interpretações antagónicas da obra. Há quem nela veja uma metáfora do triunfo do bem sobre o mal, apesar do peso deste no mundo, o que seria uma leitura já cristã da realidade, há quem a veja como um romance precursor das obras de Kafka, do labirinto que estas desenham e por onde se perde, por falta do fio de Ariadne, a razão humana, e de onde não há qualquer saída optimista. Essas leituras, todavia, podem não ser incompatíveis. O anarquismo, por outro lado, surge como uma metáfora política para o fenómeno da desagregação mítica da ordem, da sua transformação em caos, mas ao mesmo tempo o facto de serem os próprios agentes da polícia que ocupam as cadeiras dirigentes da organização terrorista e da personagem de Domingo se aproximar de uma imagem de Deus, permite a leitura de que o caos nasce por dentro da ordem, segundo uma vontade que a razão não tem capacidade para compreender, mas que se acabará por estabelecer uma nova ordem, como se a realidade acordasse de um pesadelo. Seja qual for a leitura que se prefira, O Homem Que Era Quinta-Feira é um dos romances incontornáveis do século XX, o qual está cheio de grandes e incontornáveis romances.

sexta-feira, 25 de dezembro de 2020

Beatitudes (35) Dia de Natal

|

| Egon Schiele, Sagrada Família, 1913 |

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

A Garrafa Vazia 35

quarta-feira, 23 de dezembro de 2020

Perfis 11. A contestatária

|

| David Turnley, Student Painting Sign for Protest, Beijing, China, April-June 1989 |

terça-feira, 22 de dezembro de 2020

O Natal do nosso confinamento

Um período significativo da história da humanidade está

ligado à existência de uma omnipresente dimensão religiosa. Não é necessário

ser crente para compreender que o conjunto de narrativas míticas e de rituais simbólicos

foram uma vantagem competitiva da espécie para se adaptar ao meio onde tem de

conduzir a sua existência. Por norma, na vida quotidiana, a religião nunca é

pensada dessa forma. Há os crentes, mais ou menos praticantes, há os não

crentes, há os que não sabem se devem crer ou não e há os indiferentes, mas

todos eles tomam posição perante aquilo que é mais óbvio na religião, o sistema

de crenças e sua eventual verdade ou falsidade. As pessoas não se confrontam

com a utilidade que a religião tem na vida adaptativa da espécie.

Ora, os sistemas de narrativas e símbolos religiosos dirigem-se não propriamente à razão, mas a dimensões mais fundas do ser humano. Têm a função de o integrar no cosmos, na vida social e em si mesmo. O Natal, com o nascimento da criança divina e a consumação da encarnação do Verbo de Deus, segundo a narrativa do Novo Testamento, tem essa importância integradora do homem na dinâmica da existência. O Natal não é a comemoração de um facto ocorrido há dois mil anos, mas um momento simbólico em que o homem através dos rituais natalícios reforça os seus vínculos mais fundos com o mundo, a vida, a comunidade e a existência. Esse exercício, todavia, sofre, desde há muito, uma forte erosão, tendo-se tornado numa diabólica corrida ao consumo mesclada por uma insípida e vaga ideia de festividade familiar.

O que a actual pandemia vem desarranjar na vida dos homens não é o Natal, mas essa visão profana e insossa das festividades comemorativas do eventual nascimento do Menino. As pessoas têm menos tempo para enlouquecer nas compras, vão ter de restringir as deambulações, assim como as reuniões familiares deverão ser menos concorridas. Haverá muita gente obrigada a uma quadra frugal. No entanto, esta terrível pandemia poderia ser uma oportunidade para que o símbolo do Natal – o de um Deus que toma corpo e nasce como criança no menos nobre dos sítios – pudesse ajudar a que cada um se questionasse sobre o seu lugar no cosmos, na comunidade e em si mesmo, sobre o mistério do seu próprio nascimento e o sentido da sua vida. Este Natal do nosso confinamento é uma brecha que poderia abrir caminho para uma relação mais autêntica e profunda com a existência. Uma oportunidade inesperada, como todas as grandes oportunidades, que nos arriscamos, lamentosos por perder a rotina onde nos afundamos a cada ano, a nem dar por ela. Um bom Natal.

segunda-feira, 21 de dezembro de 2020

Nocturnos 43

|

| James Arthur O'Connor, Moonlight scene, ca. 1835 |

domingo, 20 de dezembro de 2020

2020, um ano para esquecer?

O ano de 2020 não foi fácil. A pandemia desestruturou os

nossos hábitos e começou a desfazer a relação tradicional que tínhamos com a

vida. Introduziu a incerteza nas decisões, o medo nos comportamentos, o afastamento

entre pessoas. Deu lugar a que pululassem na esfera pública as mais

descabeladas e perigosas ideias sobre teorias conspirativas e promoveu a

menorização dos perigos que a pandemia representa, inclusive com o beneplácito

e a participação de quem mais se lhe deveria opor. À doença foi-lhe

acrescentada uma dose enorme de irracionalidade.

Um segundo acontecimento extraordinário veio dos EUA. Assistiu-se em directo a uma tentativa de subversão da democracia americana. Uma subversão fortemente apoiada pela massa e que tem tentado tudo para evitar que o vencedor das eleições assuma o cargo. Quando isto se passa numa república das bananas, ninguém estranha. Quando os EUA estão à beira de se transformarem, à vista de todos, em república das bananas, alguma coisa perigosa anda no ar. A irracionalidade que se encontra em muita gente relativamente à pandemia é gémea daquela que apoia a tentativa de subversão dos resultados eleitorais nos EUA.

O ano de 2020 foi, deste modo, um ano em que as forças mais obscuras e perigosas que habitam o rabanho humano encontraram campo propício para lançarem o caos e ameaçarem a vida civilizada. São forças terríveis e têm ao seu serviço instrumentos poderosos, entre eles a comunicação instantânea trazida pelas redes sociais. Aos mais distraídos, convém lembrar que essas forças, no século XX, desencadearam duas guerras mundiais. No entanto, talvez devamos dar alguma atenção à palavra de S. Paulo quando diz ‘onde o pecado abundou, superabundou a graça’. Onde a irracionalidade cresceu, também a razão se excedeu.

A resposta da racionalidade científica à pandemia é um acontecimento digno de realce. É notável como em poucos meses se acumulou uma quantidade de conhecimento enorme sobre a doença e como se chegou a um conjunto de vacinas que permitirão lutar com mais esperança contra a ameaça. Também está a ser, até à hora em que escrevo, notável a resposta das instituições democráticas americanas à ameaça que sobre elas impende. Tanto o sistema eleitoral dos estados federados como os tribunais têm conseguido fazer prevalecer a razão democrática sobre a irracionalidade autoritária. Se tudo correr bem com a vacina e com a democracia americana, talvez o ano de 2020 seja um ano não para esquecer, mas para lembrar. O ano em que a razão científica e a razão democrática venceram as forças obscuras da irracionalidade.

sábado, 19 de dezembro de 2020

A Garrafa Vazia 34

sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

Descrições fenomenológicas 61. O mosteiro

|

| Ellsworth Kelly, Shadows Under a Balcony, 1950 |

quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

Ernst Jünger, Sobre as Falésias de Mármore

Publicado em 1939, Sobre as Falésias de Mármore é o

romance mais conhecido de Ernst Jünger. A sua natureza enigmática e

marcadamente simbólica permite ver nele uma alegoria sobre a emergência dos totalitarismos.

Há quem o veja como uma denúncia do nazismo em clara ascensão e já no poder há

vários anos – apesar do romance nunca ter sido proibido pelo regime nazi e ser

bastante lido por agentes desse regime – e há quem o veja como uma referência ao

estalinismo. O autor nunca foi muito claro, dizendo apenas que existiriam

vários referentes possíveis para a figura do Couteiro-Mor. No entanto, e apesar

dos acontecimentos da Noite de Cristal terem sido um motivo

desencadeador da obra, talvez seja mais indicado ler o romance como o resultado

de um cruzamento entre as experiências existenciais do autor e as suas

obsessões espirituais, em vez de o entender apenas como uma desconstrução dos

regimes totalitários que nasceram na primeira metade do século XX.

Tanto o espaço como o tempo do romance são simbólicos. A obra não se enraíza nem na Geografia política nem na História dos homens, mas num espaço imaginário e num tempo que parece resultar de uma síntese de várias épocas históricas. Não seria descabido ver, na atopia e na acronia, a criação de um laboratório onde são feitas experiências de pensamento sobre a natureza dos homens e das sociedades, da sua degradação e da ascensão do terror. A personagem central e o seu irmão Otão vivem ambos num ermitério. Ex-combatentes de uma guerra anterior ao tempo da narrativa, a guerra de Alta Plana, dedicam-se agora à botânica. Estudam a flora da região onde habitam, contemplando-a, registando-a, entregando-se assim a uma vida de contemplação e de estudo. Estas figuras combinam, na atitude e modos de vida, os arquétipos medievais do aristocrata guerreira e do monge contemplativo. Foram homens de acção e são, agora, contemplativos. É esta dupla natureza que lhes permite ver a emergência do mal no país aprazível onde se acolheram para se dedicarem aos seus estudos.

Para além de Alta Plana, situada no outro lado do mar, o espaço geopolítico é composto pela Marina, onde vivem os irmãos, terra de grandes vinhas e de civilização refinada, a Campana, zona de pastores, mais rude, e a Mauritânia, uma potência obscura e poderosa, fomentadora da guerra e da desordem. O que a Mauritânia, na verdade, ameaça é a civilização e o requinte, a vida pacífica fundada na convivência entre os homens, no respeito que entretêm pela diversidade. O que preocupa o autor é a fragilidade da civilização perante a subida ao poder da barbárie. Os mauritanos representam claramente esse mundo bárbaro em ascensão na primeira metade do século XX, as forças mais negras e odiosas que habitam o homem. Sobre as Falésias de Mármore fala da impotência da civilização perante a força despótica de homens despidos de qualquer piedade, para os quais apenas a dominação violenta faz sentido.

O Couteiro-Mor, personagem enigmática que nunca é avistada no romance, é o chefe das hordas bárbaras. Não há descrições físicas dele, subsistindo apenas algumas referências ao carácter impiedoso e violento, embora não destituído de racionalidade instrumental e estratégica. O Couteiro-Mor é, pela sua ausência constante, uma verdadeira omnipresença. Este jogo narrativo de uma omnipresença ausente tem o condão de sublinhar não só o carácter enigmático do chefe bárbaro, mas também de o configurar como uma ameaça ao mesmo tempo bem real e imponderável. É construída como se tivesse atributos divinos – ou diabólicos – pois sendo invisível, é sentida em toda a parte a sua presença ameaçadora. Esta máscara feita de traços tão pouco humanos transforma o Couteiro-Mor num arquétipo, o arquétipo de uma nova forma de poder que ameaça a ordem racional do mundo. Não é que antes do século XX não tenham existido tiranos e déspotas, não é que a violência não fosse um elemento central na vida política, não é que a ameaça de invasão e destruição não tenha sido uma experiência viva do passado. No entanto, o Couteiro-Mor encarna um poder mais profundo, mais baixo e mais diabólica. Ele simboliza a emergência do poder das trevas na Terra.

Se se meditar no estilo narrativo adoptado por Jünger, na claridade da narrativa, na beleza cultivada, no equilíbrio e profundidade das descrições, mesmo na narração dos acontecimentos dramáticos e violentos que conduzem ao desfecho do romance, em tudo isso se encontrará um contraponto à irracionalidade desse poder ameaçador. Esse contraponto não é, no entanto, uma racionalidade ao modo do Iluminismo. É antes uma racionalidade como a que se manifestou na Filosofia grega ou nos grandes pensadores medievais, como se o texto romanesco fosse uma emanação de um logos humano que ainda não tinha usurpado para si o lugar do logos divino. Talvez esteja aqui uma chave para ler o romance. O combate à irracionalidade para ser vitorioso necessita de uma reordenação do logos, recolocando tanto o humano como o divino nos lugares que a Modernidade e o Iluminismo subverteram.

quarta-feira, 16 de dezembro de 2020

Perfis 10. O pintor

|

| Yousuf Karsh, Pablo Picasso, 1954 |

terça-feira, 15 de dezembro de 2020

Simulacros e simulações (6)

|

| John Gutmann, "Yes, Culumbus did discover America”, San Francisco, 1938 |

segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

A Garrafa Vazia 33

domingo, 13 de dezembro de 2020

Nocturnos 42

|

| Walter Sanders, Hamburg Essay, 1951 |

sábado, 12 de dezembro de 2020

Sonhos numa noite de Verão 26

|

| Norman Parkinson, Wedding outfits by Victor Stiebel, 1938 |

sexta-feira, 11 de dezembro de 2020

Beatitudes (34) A liberdade

|

| Hiroshi Hamaya, Kayenta, Arizona, USA, 1967 |

quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Simulacros e simulações (5)

|

| Ralph Gibson, The sketch, 1975 |

quarta-feira, 9 de dezembro de 2020

A Garrafa Vazia 32

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

A recandidatura de Marcelo e a semidemocracia

|

| Riccardo Schweizer, ¡Ay que trabajo me cuesta quererte como te quiero!, 1994 |

O leitor consegue imaginar uma eleição presidencial nos EUA

em que os Democratas ou os Republicanos – os grandes esteios do regime americano

– não apresentem um candidato sério para disputar as presidenciais? Não, não

consegue. É verdade que o regime norte-americano é presidencial e isso implica

uma grande luta pela presidência. Agora que Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a

sua recandidatura é necessário olhar para uma das perversões que se instalou na

democracia portuguesa. O nosso regime é semipresidencial e também, na prática

referente à Presidência, semidemocrático.

O problema coloca-se na estratégia dos grandes partidos perante um Presidente de cor diferente e de popularidade segura. Desistem de apresentar candidato que possa tentar disputar a eleição ou, então, apresentam um candidato que tem muitas hipóteses de perder por grande diferença, para não incomodar o recandidato, como foi o caso de Ferreira Amaral contra Jorge Sampaio. A situação foi ainda pior nas recandidaturas de Mário Soares e de Cavaco Silva. Será também o caso da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Os socialistas desistiram democracia e de procurarem uma alternativa séria ao actual incumbente.

segunda-feira, 7 de dezembro de 2020

Nocturnos 41

domingo, 6 de dezembro de 2020

Frans Eemil Sillanpää, Santa Miséria

Ao autor finlandês foi atribuído o prémio Nobel da

Literatura em 1939, ano em que começou a segunda guerra mundial e também a

guerra entre a URSS e a Finlândia. O romance, Santa Miséria, foi

publicado em 1919, pouco tempo depois de ter terminado a guerra civil

finlandesa ocorrida em 1918. Esta, um reflexo da implosão da Rússia Czarista e

da subsequente tomada do poder pelos comunistas, opôs também ela, tal como a

guerra civil russa, brancos e vermelhos, conservadores e sociais democratas

revolucionários. É nela e na vitória, na Finlândia, dos Brancos que o protagonista

encontra a consumação do seu destino. A obra de Sillanpää possui quatro linhas estruturantes.

A fluidez da identidade, a configuração complexa das pessoas simples, o

paralelismo entre a história do indivíduo e a da comunidade e, por fim, a

história do indivíduo como cumprimento de um destino e a submissão à estrita

necessidade.

O romance começa com estas palavras: Jussi ou Juhá, ou Janne Toivolá – nome de baptismo, segundo o registo, João Abraão Benjaminpoika – era um pobre diabo de aspecto repugnante. A primeira tensão que atravessa o romance está determinada já. Um pobre diabo, ainda por cima de aspecto repugnante, recebe múltiplas identificações, para além daquelas que recebeu pelo baptismo. Essas identificações não ficam apenas pelo nome própria, o qual, ao longo da narrativa, vai variando entre Jussi, Juhá e Janne (não é clara para quem não conhece a língua se serão variações de um mesmo nome), mas atinge também o que poderíamos chamar o apelido. Não tendo nome de família – Benjaminpoika significa apenas filho de Benjamin, segundo o tradutor – os camponeses recebiam o nome da quinta que habitavam. Também o herói de Santa Miséria vai mudando de nome conforme se vai deslocando pelas várias quintas onde viveu, sendo sucessivamente Nikkila, Tuorila e Toivolá. Estas metamorfoses onomásticas são mais do que meros registos de ocorrências, mas indicações de que na fluidez da identidade se esconde uma maior complexidade do que na referência de pobre diabo de aspecto repugnante. Quando No final da terceira página, o narrador assegura isso mesmo quando, comentando o destino do protagonista dado a conhecer logo no início do romance, que Jussi Toivolá e o oficial são conhecimentos antigos… Outrora, num lugar qualquer deste mundo, aquele, por uma noite límpida e pura, matou Jussi. Fê-lo sem reparar, sem atentar no homem extraordinário que era, no fundo, Jussi.

Se se comparar esta personagem de Silanpää com personagens do romance neo-realista ou do realismo social, nota-se uma diferença acentuada na sua construção. Não se trata nem de uma idealização de um explorado nem um estereotipo de um revoltado. Pelo contrário, o pobre diabo tem uma psicologia complexa, com claros e escuros, que ultrapassa em muita a simplicidade que se costuma atribuir às personagens de origem popular. A pobreza e as dificuldades que teve de enfrentar, os desaires da vida e as partidas do destino não são meros motivos de alienação, mas de engrandecimento da sua personalidade, que se vai transformando durante toda a vida. Quase que se poderia dizer que Santa Miséria é um romance de formação ao longo da vida, pois Jussi Toivolá não deixa, continuamente, de se tornar em algo mais complexo do que era anteriormente. Sillanpää recebe o Nobel devido à profunda compreensão que a sua obras ostenta em relação aos camponeses da Finlândia. Este romance é um claro exemplo dessa justificação do Nobel.

A narrativa romanesca, dividida em seis capítulos, acompanha a vida da personagem desde o seu nascimento até à morte, cerca de sessenta anos depois. O autor, todavia, inscreve essa história individual num pano de fundo muito mais largo, o da história da Finlândia, desde as grandes fomes que a assolaram na época da infância de João Abraão até à guerra civil de 1918. Não se trata, porém, de um romance que se possa enquadrar no género denominado como romance histórico, mas do drama de um indivíduo que vive no seu tempo histórico e que está sujeito às contingências da história da comunidade, as quais surgem à sua consciência não como meras contingências mas, antes, como estrita necessidade da qual não pode escapar. Este enraizamento na história é mediado por um outro enraizamento, o do camponês, que Jussi foi desde o nascimento até à morte, na natureza. Ele não está apenas inserido no tempo, mas também no espaço, naquilo que este espaço tem de misterioso e de sedutor. A relação da vida do indivíduo, do herói da narrativa, com o tempo histórico é sempre compreendida na sua relação com o espaço onde vive e do qual vai recebendo sucessivas denominações, como se cada quinta fosse uma instância onde a natureza se deixa tocar pelas mãos do homem.

A estratégia narrativa transforma o romance numa enorme analepse. Nas primeiras três páginas, é narrada a morte do protagonista, a sua execução sob a ordem de um oficial branco. Esta opção narrativa tem um efeito que por vezes passa despercebido ao leitor. Se o desenlace só é conhecido no fim, cria-se a ilusão de que as personagens possuem livre-arbítrio e que o futuro, apesar das peripécias, estará aberto, até que o desfazer do nó tem o condão de o fechar. A transformação da narrativa numa analepse tem o efeito contrário. O leitor sabe que o destino de Jussi Toivolá está selado. Nada está em aberto. Aquilo que o leitor vai sabendo sobre a vida do herói é os passos que necessariamente o conduziram ao fim já conhecido. Todas as metamorfoses que a personagem sofre são necessárias e não está na mão dela querê-las ou evitá-las. O extraordinário homem que ele era, esse pobre diabo repugnante, deriva então da sua conformação à necessidade que a natureza – essa necessidade imposta pela natureza revela-se logo no início com as grandes fomes – e a história, como se vê no caso da guerra civil, lhe impõem.

sábado, 5 de dezembro de 2020

A importância de Joe Biden

A vitória de Joe Biden é um acontecimento que, em princípio,

terá importantes e benévolas consequências para nós portugueses e europeus.

Antes de explicar as razões para tal afirmação, convém sublinhar que os EUA não

deixarão de ser o que eram e que Biden não representa qualquer devaneio utópico

no interior da grande nação americana, como poderia ser o caso do democrata

Bernie Sanders. Aliás, Biden surge como o contrário da utopia, neste caso da

utopia da direita populista organizada em torno de Donald Trump.

A vitória de Biden é importante para os portugueses, em primeiro lugar, por causa da NATO. Toda a nossa defesa está assente na NATO e sem ela não é visível como Portugal se poderia defender de eventuais ameaças externas, que podem surgir a qualquer momento. O desprezo com que Trump tratou a NATO foi, para nós, um perigo. Com Biden, a cooperação com os aliados voltará a um grau de confiança tranquilizador. A defesa externa é um dos elementos centrais de qualquer país, e a portuguesa depende por completo da Aliança Atlântica.

Uma segunda razão está ligada à União Europeia. Trump tentou desfazer a União. Para quem crê que o projecto europeu é melhor do que uma Europa dividida em pequenos reinos e repúblicas – é isto que, à escala global, são os países europeus, mesmo os maiores – a eleição de um aliado amigável é uma excelente notícia e pode ajudar a própria União Europeia a resolver alguns importantes problemas internos, além de pôr fim ao mau exemplo americano que alimentava populismos locais.

Em terceiro lugar, o retorno dos EUA ao Acordo de Paris e à Organização Mundial de Saúde são boas notícias para quem está preocupado tanto com os problemas do clima como com os da saúde. Os EUA têm uma palavra fundamental a dizer em qualquer um destes importantes dossiês. Se tanto a questão do clima como a da saúde mundial são difíceis de resolver com a presença da maior potência mundial, muito mais o seriam se ela estivesse, como estava, em sistemática oposição.

Uma quarta razão está ligada à questão da democracia. Donald Trump inclinou a vida política norte-americana, contaminando o mundo ocidental, para um confronto entre amigos e inimigos, fazendo dos seus adversários políticos inimigos. Quando a lógica política se inclina para a tensão amigo-inimigo encontramo-nos à beira de uma situação muito perigosa, que pode facilmente resvalar para um estado autoritário ou, em casos mais extremos, para a guerra civil. O discurso moderado e conciliador de Biden é, no mundo actual, uma bênção. Não sendo um Messias, não é pouco o que Biden pode trazer.

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

A Garrafa Vazia 31

quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Simulacros e simulações (4)

quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

O trumpismo como sintoma

Apesar ter sido dada a ordem de transição de poderes nos

EUA, estamos ainda longe da certeza de que não será Donald Trump que continuará

na Casa Branca. Os processos de validação de resultados nos EUA são obscuros e

a democracia americana está muito longe da perfeição com que a pintam. Na

verdade, ela tem funcionado, no que diz respeito à Presidência, baseada num

acordo de cavalheiros, em que os derrotados, mesmo que tenham bastante mais

votos (uma bizarria americana para evitar a eleição directa de um cargo

uninominal, como o de Presidente), aceitam com desportivismo e espírito

democrático as regras do jogo. O problema é que pode chegar à presidência quem

não seja cavalheiro, não tenha espírito desportivo e não nutra especial

respeito pela democracia.

A vitória de Trump há quatro anos, o apoio que manteve durante o mandato e a excelente votação que obteve, apesar de derrotado, tiveram o condão de revelar uma doença que corrói os sistemas democráticos, mesmo aqueles mais antigos e consolidados. A política não é por natureza uma coisa civilizada e racional, mesmo que ela tenha sido idealizada como tal por alguns dos mais importantes pensadores. Ela pressupõe sempre um combate duro entre interesses, paixões e ideias. O que a democracia faz é civilizar esse combate, tornando-o um jogo, onde o espírito desportivo impõe regras tácitas, em que o que ganha não humilha o que perde, e este aceita os resultados com um sorriso. Este jogo de cavalheiros tem o condão de operar a dissimulação das paixões e interesses que movem a massa e os actores. Essa dissimulação é uma coisa boa, pois evita a violência e a propagação do ódio.

A emergência do trumpismo, com o seu assinalável êxito dentro e fora dos EUA, torna patente que uma parte da população dos países democráticos começa a afastar-se da democracia e aspira a regimes autoritários como aqueles que vigoram na Turquia, no Irão, na Rússia e, pasme-se, na Venezuela, ou, mesmo na União Europeia, na Polónia e na Hungria. As pessoas predispõem-se a acreditar nas mentiras mais manifestas, desde que o chefe do seu bando alcance ou permaneça no poder. As regras cavalheirescas da democracia deixaram de impressionar os descamisados, essas almas preenchidas pelo ressentimento e ansiosas de vingança contra um regime que lhes ofereceu a liberdade e, mais que qualquer outro, a possibilidade de mostrarem o que valem. A sua fidelidade a personagens tóxicas, para não dizer luciferinas, não é mais do que um exercício compensatório da sua frustração existencial que o espelho democrático não lhes permite ocultar. A democracia liberal corre graves riscos.

[A minha crónica em A Barca]

terça-feira, 1 de dezembro de 2020

Nocturnos 40

segunda-feira, 30 de novembro de 2020

Sonhos numa noite de Verão 25

|

| Yale Joel, American travelers building a sand replica of France’s medieval abbey at Mont-Saint-Michel in the background, 1948 |